BIM/CIMのLOD(形状の詳細度)と属性情報を、国交省の最新版に沿って整理します。「常に必須」「用途により必須(積算に連携する場合など)」「任意」を明記し、過不足を防ぐための実務の目安を示します。今記事の根拠は「BIM/CIM 取扱要領 令和7年3月」(国土交通省)に準拠します。

LODの基礎(定義・範囲・よくある誤解)

LOD定義の全体像と、初心者が混同しやすい点を先に整理します。

LODの定義と誤解しやすい点(形状LODと属性は別/地盤は適用外)

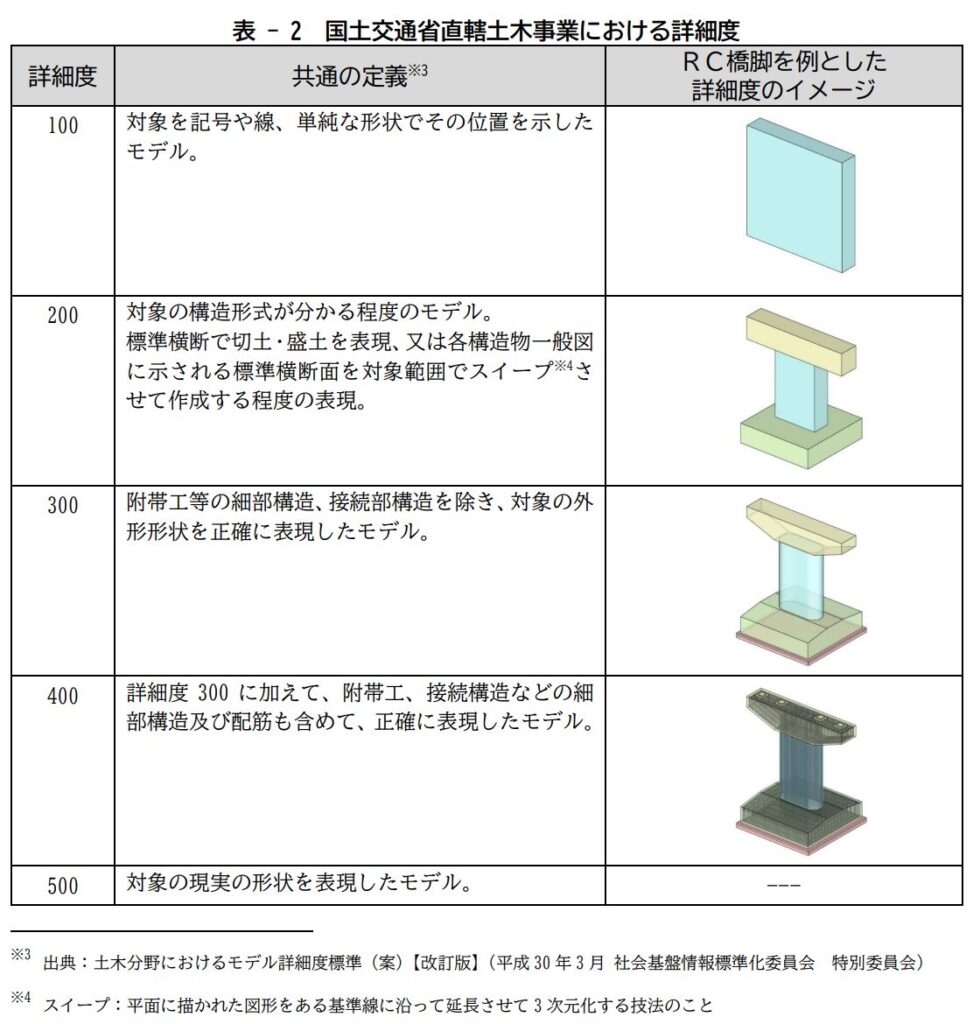

LODはLevel of Detailの略で、BIM/CIMモデルの「形状の作り込み度」を表します。属性情報の詳しさ(LoI:Level of Information=情報の詳細度)とは別概念です。本要領は形状LODを定義しており、地質・土質モデルには適用しません。実務では、受発注者でこのLOD表記(100〜500)を共通言語として、作成レベルを合意します。

「どこまで形を作るか」はLOD、「どんな情報を持たせるか」は属性、と切り分けられます。後工程の手戻りを防ぐ第一歩は、この切り分けからです。

LODの使い分けと決め方の目安

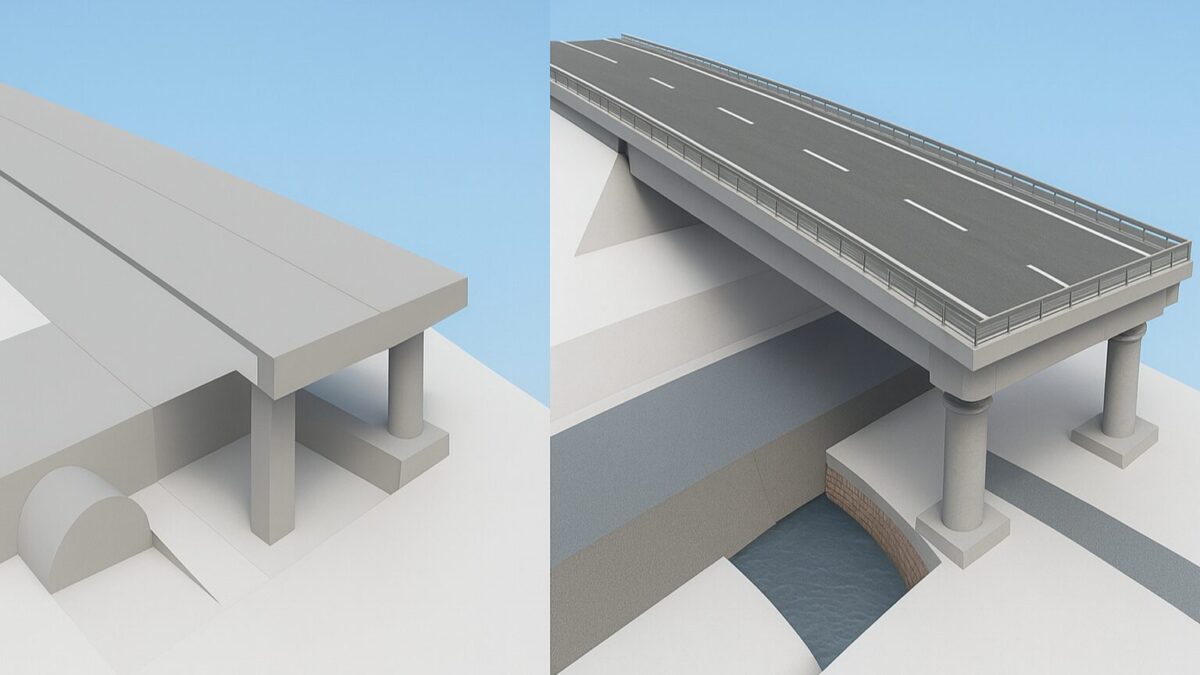

用途に合わせ、必要最小のLODを選ぶのが原則です。全体を一律にせず、部材ごとにLODを変えて良い運用が実務的です。LOD100~500の使い分けは以下のとおりです。

目的に応じて必要なLODは以下を参考にしてください。

- LOD100:位置・概形を示す段階。配置検討や初期の合意形成に向く

- LOD200:構造形式が分かる概略形状。代替案の比較や概略数量に使える

- LOD300:附帯や接続部を除く外形を正確に表現。干渉チェックの基礎

- LOD400:附帯工・接続構造・配筋まで正確に表現。施工計画・積算で使う

- LOD500:現実の形状を反映。竣工・維持管理での引継ぎに活用

(※定義は国交省ガイドの表現を初心者向けに言い換えた要約です)

実務では、設計段階で作成する際にはLOD200〜300、積算や施工計画に進む要素はLOD400に引き上げるのが一般的です。ただし目的次第で調整する場合があります。LOD500は設計段階での要求はほとんどありません。過剰な精密化は避け、目的に合う最小LODで統一することが効率化の近道です。

属性情報の基礎

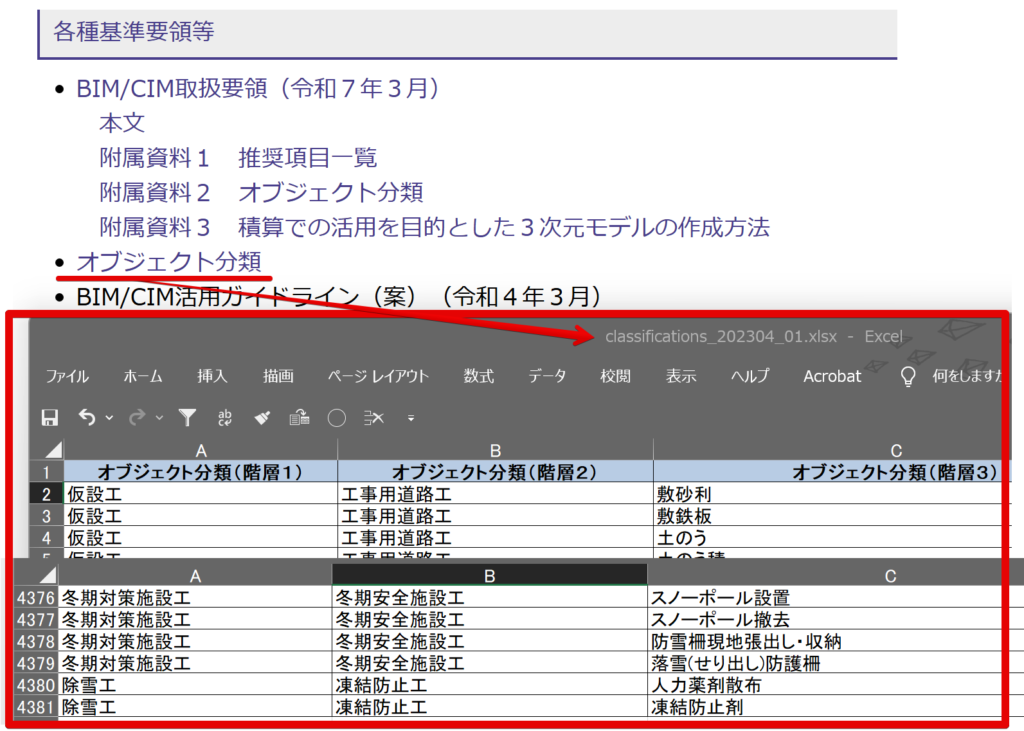

属性は機械判読できる形で付けるのが原則です。常に必須となるのは「オブジェクト分類(階層3)」です。積算に連携する場合に必須は「体系コード(工事工種体系ツリーコード)/数量/規格」。それ以外は任意です。

オブジェクト分類名と内容

オブジェクト分類名は階層1~3があり、名称は「BIM/CIMポータルサイト | 国土交通省」の以下のExcelデータから確認できます。

体系コード(工事工種体系ツリーコード)/数量/規格

体系コード(工事工種体系ツリーコード)/数量/規格の説明は以下のとおりです。

- オブジェクト分類名:形状の意味づけ(例:橋脚、擁壁、カルバート 等)

- 数量:3Dモデルから計測した体積・面積・長さなど(後段で集計)

- 体系コード(工事工種体系ツリーコード):積算・出来形で辿れるように工種体系と紐づけ

- 規格:呼び名・サイズ・材料規格など(設計条件の要点)

上記を設定→IFCで出力→(必要に応じて)変換ツールでXML化→「設計数量管理機能」に読み込む、という流れが積算と連携する際の基本です。

よくある課題と解決方法

LODの決め方が曖昧になる

LODを踏まえたモデル化にあたり、目的に合わせた詳細度を決めることが大切です。以下の手順を参考にしてください。

- 詳細度=形状の作り込み度(100/200/300/400/500)を共通言語にする。地盤・土質モデルには詳細度を適用しない点も最初に確認しておく。

- 「目的→必要LOD→対象(部材)」の一覧を作る。例:合意形成=LOD200、干渉=LOD300、施工計画/積算=LOD400。全体を一律にせず、部材ごとにLODを変えても良い。

- モデルは図面と一致させるのが基本なので整合や注釈の引継ぎは「3次元モデル作成引継書シート」に記録して差分を可視化する。

オブジェクト分類(階層3)が未設定/命名ゆれとなる問題

常に必須の属性は「オブジェクト分類(階層3)」です。これが無いと数量集計やIFC連携の“検索キー”が失われ、後工程で手作業・不整合が発生します。名称等は国交省のサイトが示す標準に合わせ、独自表記は避けましょう。

- 階層3を必ず属性として設定(階層1・2は任意)

- IFC出力前に「分類(常時必須)/数量・規格・体系コード(※積算連携時は必須)」の最終確認

まず“何を表す形状か”を機械判読させることが最優先です。積算へ進む案件だけ、体系コード・数量・規格を加えていけば、無駄な入力を増やさずに精度を保てます。

属性情報はどう入力する?(Revit/Civil 3Dを使う方法とは?)

属性は機械判読できる形で付与します。Revitは共有パラメータ、Civil 3Dはプロパティセットで付与可能です。BIM/CIM原則適用 | BIM Design 土木・インフラ向けサイトの「3-2-2. 構造物等のオブジェクト及び属性情報」で操作や詳細の確認ができます。

まとめ

この記事では、BIM/CIMの形状の詳細度(LOD)と属性情報の基本から、国交省の最新版に基づく「常に必須」と「用途により必須」の区別、さらに実務での決め方や入力方法までを解説しました。

ポイントは、LODは形状の精度を示すものであり、地質・土質モデルには適用しないこと。そして属性は、分類(階層3)を常に必須とし、積算に連携する場合のみ体系コード・数量・規格を追加するという点です。

「積算までつなぐかどうか」を判断し、必要に応じて最小限のLODと属性を設定しましょう。今後も、各ソフトの具体的な使い方などを紹介していきます。次回の更新もお楽しみに。