本記事では、BIM/CIMに取り組む前に理解しておきたい重要なキーワード「モデル詳細度」や「LOD」について、やさしく解説します。詳細度とLODの違い、詳細度が設定された背景や具体的な内容を理解することで、発注者の要求を正しく理解するだけでなく、業務効率化にもつながります。

モデル詳細度やLODとは

モデル詳細度とは

モデル詳細度とは、BIM/CIMモデルの作り込みの度合いを示したものです。

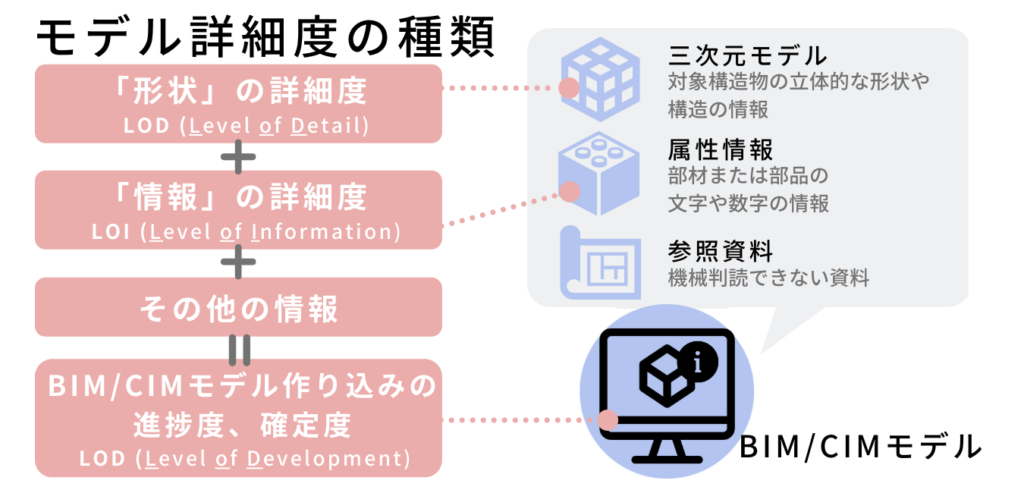

モデル詳細度の種類

モデルの詳細度には、いくつか種類があります。

Level Of Detail(LOD)、Level Of Information(LOI)、Level Of Development(LOD)、 Level Of Accuracy(LOA) はいずれもモデルの詳細度を表す言葉ですが、取り扱う要素がそれぞれ異なります。いずれも重要な考え方ですので、それぞれの違いを確認しましょう。

Level Of Detail(LOD)

LODは、モデルの「形状」の詳細度を示す言葉です。BIM/CIMモデルのうち、3次元モデルの形状をどれほど正確かつ詳細に表現するかを示すものです。

Level Of Information(LOI)

LOIは、モデルに付与する「属性情報」の詳細度を指します。

Level Of Development(LOD)

同じ「LOD」でも、” Level Of Development”はモデルの作り込みの進捗度、情報の確定度合いを示したもので、「展開度」や「進捗度」、「進展度」とも呼ばれます。英国では、上述のLOD(形状の詳細度)とLOI(属性情報の詳細度)を合わせた詳細度のことをまとめてLODとしています。

国土交通省のBIM/CIM活用ガイドラインにおける詳細度とは

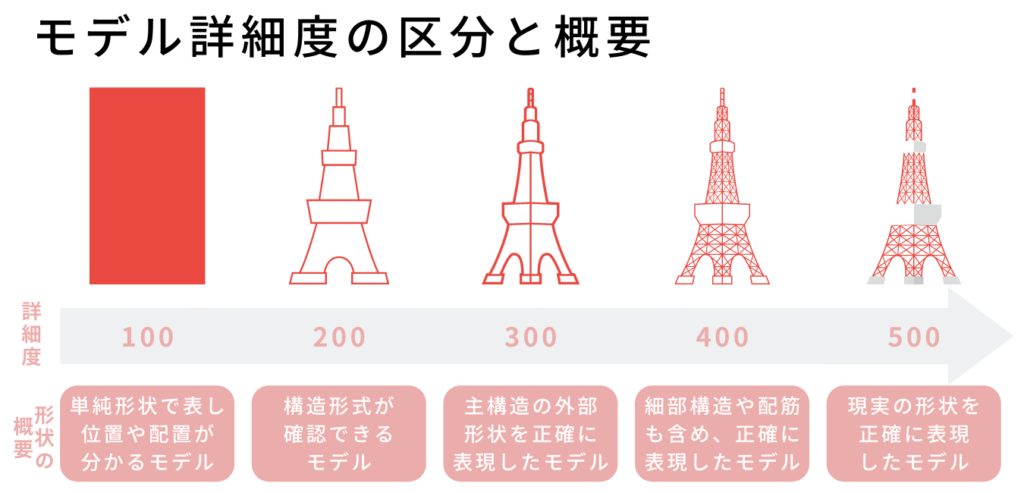

「BIM/CIM 活用ガイドライン(案) 第 1 編 共通編 令和3年3月」で扱う「モデル詳細度」は、上記3種類のうち、「形状」の詳細度を示す「 Level Of Detail(LOD)」について定義しています。

モデルの形状の詳細度を100から500までの 5 段階のレベルで示し、数値が高いほど形状がより詳しくなっていきます。「 Level Of Information(LOI) 」に関しては、今後、試行を通じて検討される方針です。

なお、下水道編における詳細度については、LOD(形状の詳細度)だけではなくてLOI(属性情報の詳細度)にも触れています。今後は、詳細度の運用に関しては、下水道編のように、各分野ごとに最適な指標が設定される可能性もあるため、各分野編で注意が必要です。

詳細度の基準が策定された理由

詳細度の基準を策定するまでは、国内にモデル詳細度の目安となる基準がありませんでした。

BIM/CIMモデルの詳細度に関する明確な基準がなければ、受注者と発注者のあいだで作り込みレベルの認識の違いが生じます。結果、作り込みレベルに関する無駄や手戻り、混乱が生じる可能性がありました。

そのため、諸外国では詳細度に関する定義がすでに広まっていましたが、名称や内容など、国際的に標準化されたものがありませんでした。そこで、国内で「モデル詳細度」の目安となる基準が策定されました。

BIM/CIMモデルの詳細度の区分

BIM/CIMモデル詳細度区分設定の目的や狙い

詳細度区分の設定目的として以下が挙げられます。いずれも、成果品質確保や業務効率化の狙いがあります。

・受発注者間での3次元モデルのレベル認識の共有

・受注者から、モデル作成業者へ作業委託する際の対象となる3次元モデルのレベル認識の共有

・設計段階から施工段階などの段階を跨いでデータを引き渡す際の3次元モデルに求める要求レベルの共有

引用:「土木分野におけるモデル詳細度標準(案)【 改 訂 版 】 平成30年3月」、社会基盤情報標準化委員会特別委員会

詳細度の明確な区分を用いて発注者が依頼や指示を行うことで、受注者が過度に詳細なモデルを作ってしまう無駄や、複数のモデルを組み合わせた際に整合性が合わないといった混乱、手戻りを防ぐことができます。

BIM/CIMモデル詳細度の区分

「BIM/CIM 活用ガイドライン(案) 第 1 編 共通編 令和3年3月」(国土交通省)をもとに作成

BIM/CIMモデルの詳細度の区分と定義は、工種共通と工種別があります。工種共通の定義は、「BIM/CIM 活用ガイドライン(案)第 1 編 共通編」に、工種別の定義については、「BIM/CIM活用ガイドライン(案)」の各分野編に詳しい情報が記載されています。

| 詳細度の 区分 |

共通の定義 | 河川 (土工部) |

橋梁 (RC 下部工構造物) |

構造物 (山岳トンネル) |

|---|---|---|---|---|

| 100 | 対象構造物を単純な形状で示したモデル。 対象構造物の位置や範囲が分かるよう、記号や線で表現。 |

当該区間全体の河川の法線形を示したモデル。 |

橋梁の配置が分かる程度の矩形形状または線状のモデル。 |

トンネルの配置が分かる程度の矩形形状または線状のモデル。 |

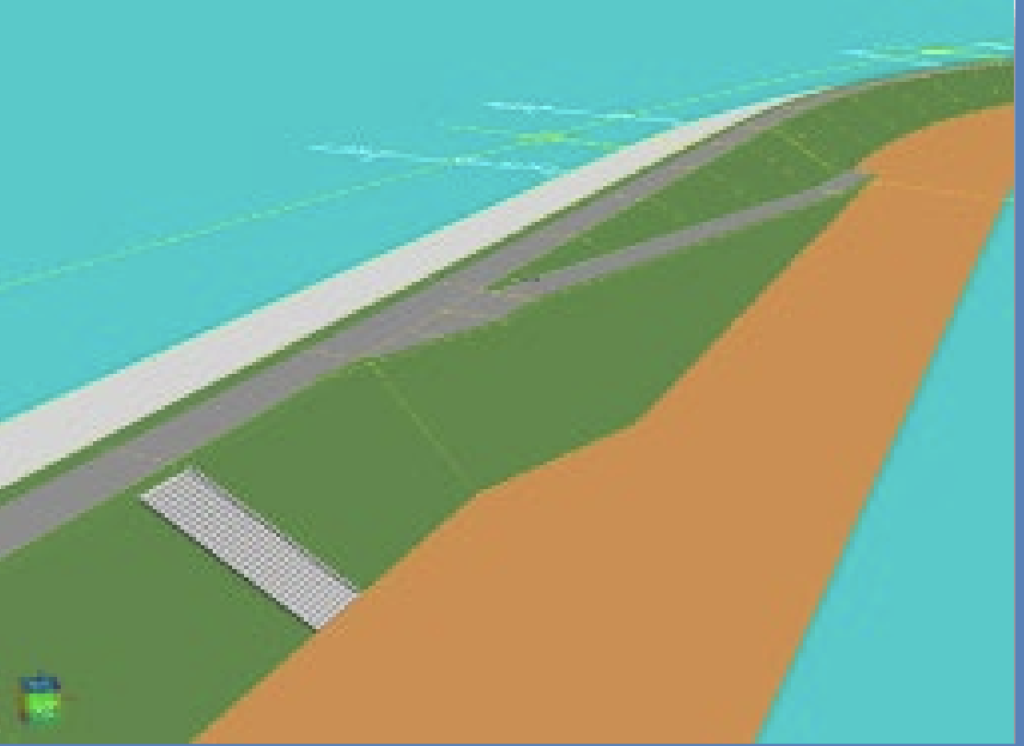

| 200 | 対象の構造形式が分かる程度のモデル。 標準横断で切土・盛土 を表現、または各構造物一般図に示される標準横断面を対象範囲でスイープさせて作成する程度の表現。 |

河川の法線形と基本断面形状 (天端高、天端幅、法勾配、小段等)を示したモデル。 地形情報、縦断情報に応じて堤防法面範囲もモデル化。  |

対象橋梁の構造形式が分かる程度のモデル。 下部工は地形との高さ関係から概ねの規模を想定してモデル化。 |

計画道路の中心線形とトンネル標準横断面でモデル化。 坑口部はモデル化せず位置を示す。  |

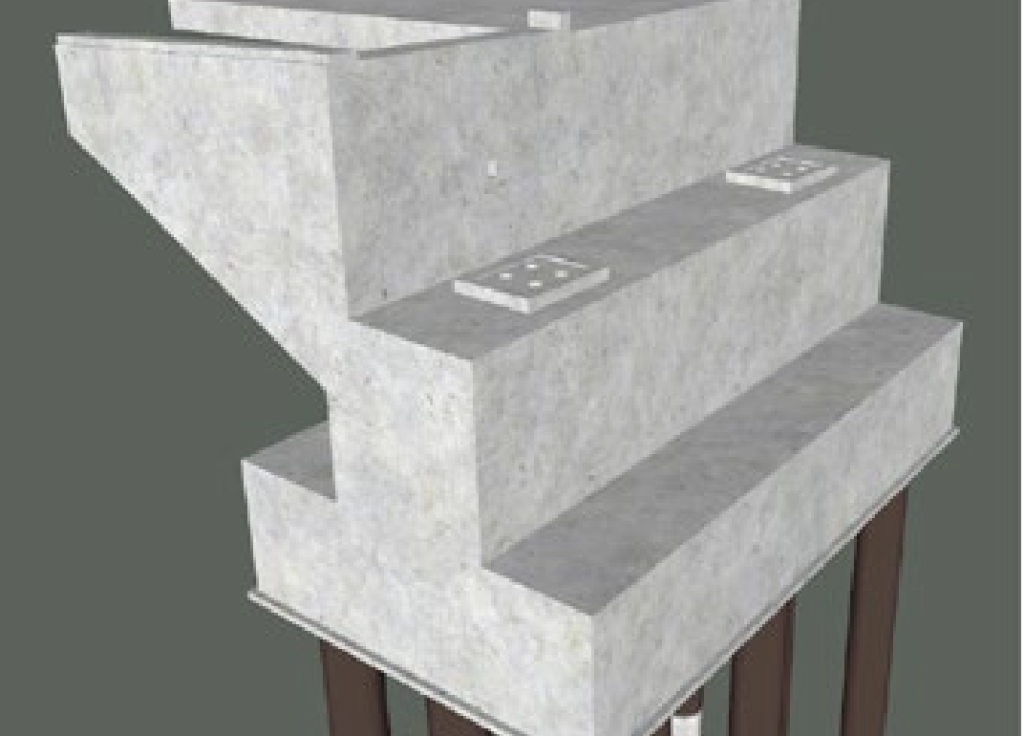

| 300 | 対象の外形形状を正確に表現したモデル。 附帯工等の細部構造、 接続部構造を除く。 |

坂路、裏法階段工、堤防道路の舗装構成も含めたモデル。 樋門や水門などの大きな河川構造物、道路橋や鉄道橋などの交差構造物による影響を考慮した堤防法面形状をモデル化。  |

下部工の外形形状と配置を正確に示したモデル。 橋台(下部工)であれば、壁、底版、翼壁、パ ラペット、基礎(杭)を指す。(踏掛版を含む) 橋脚(下部工)であれば、柱、底版、はり、基 礎(杭)を指す。 鉄筋についてはモデル化しない。  |

検討結果を基に、支保パターンや補助工法の範囲を記号などで示したモデル。 坑口部は外形寸法を正確にモデル化。 そのほか、避難通路などの拡幅部の形状、舗装構成や排水工等の内空設備をモデル化。 |

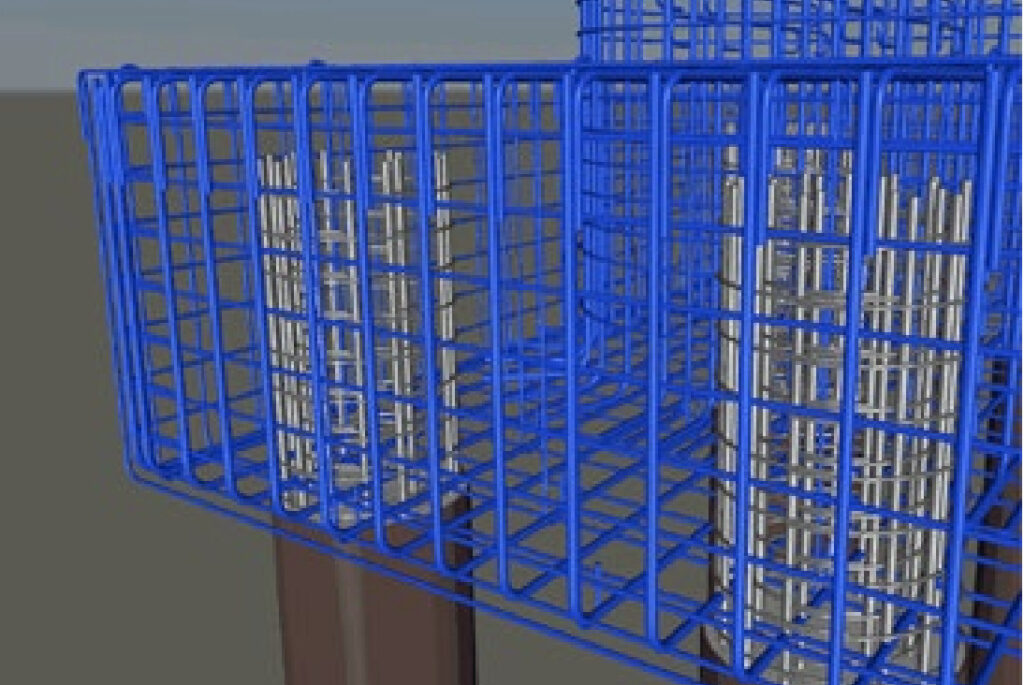

| 400 | 附帯工、接続構造などの細部構造や配筋も含めて正確に表現したモデル。 | 堤脚水路、管渠、距離標、光ケーブルといった付帯構造物等の形状、配置も含めて正確にモデル化。 |

下部工は配筋モデルを作成すると共に、付属物の配置とそれに伴う開口等の下部工の外形変化を追加。 橋台・橋脚の配筋は、主に干渉 チェックを目的としてモデル化し、過密配筋部等を中心に必要に応じて作成。  |

トンネル本体や坑口部、箱抜き部の配筋、内装版、支保パターン、 補助工法の形状を正確にモデル化。 |

| 500 | 対象の現実の形状を表現したモデル。 | 設計・施工段階で活用したモデルに完成形状を反映したモデル。 | 設計・施工段階で活用したモデルに完成形状を反映したモデル。 | 設計・施工段階で活用したモデルに完成形状を反映したモデル。 |

「BIM/CIM 活用ガイドライン(案) 令和3年3月」共通編、各分野編をもとに作成

BIM/CIMモデル詳細度に関する受注者の対応

BIM/CIMモデル詳細度に関する受注者の対応は、最新の「3次元モデル成果物作成要領(案)」を参照しましょう。参考までに、「3次元モデル成果物作成要領(案)令和3年3月」における受注者対応の一部を紹介します。

-

事前協議

事前協議の場で、受発注者間で協議をおこない、モデル詳細度を事前に決めます。BIM/CIMモデルをどこまで詳細に作成するかは、BIM/CIMモデルの作成や活用する目的や活用場面、段階によって異なります。そのため、受発注者間で事前にBIM/CIM活用目的やどの段階で活用するかなどを協議し、詳細度を決定します。

事前協議で決定したBIM/CIM活用目的や詳細度などの内容は、次の段階などへその内容や考え方を引き継ぐため、「BIM/CIMモデル作成 事前協議・引継書シート」に記入し、発注者に提出します。

-

業務計画書の作成・提出

事前協議で決定した詳細度などを含む実施内容は、「BIM/CIM 実施計画書」に記載して、発注者に提出します。

-

業務中の各段階での対応

「BIM/CIM 実施計画書」に従い、目的や段階に応じて形状や情報を盛り込んだモデルを作成していきます。

積算、数量計算など設計検討、干渉チェックや出来形確認など、各段階に応じた活用目的を果たすことができる最適な作り込みレベルを設定しておくことが重要です。モデル作成作業の負担軽減を図るとともに、データ容量の肥大化を防ぐことができます。

対象分野において場面に応じたモデル詳細度を確認したい場合は、「BIM/CIM活用ガイドライン(案)」の各分野編を参照してください。

-

成果品の作成・納品

「BIM/CIM モデル照査時チェックシート」を用いて、照査結果を記載します。このチェックシートに基づいて、詳細度をはじめ、作成範囲や 2 次元の図面との整合などの照査項目を確認します。

「BIM/CIMモデル作成事前協議・引継書シート」の納品時記入欄に、BIM/CIM モデルの更新及び属性情報等付与の内容や、次工程に引き継ぐための留意点等を記載しておきます。

段階や目的に応じた詳細度の設定が業務効率化につながる

BIM/CIMモデル作成において、詳細度の基準を設定することはBIM/CIM対象業務・工事を円滑に進めるために重要な指標となります。発注者が明確な基準に従って指示を出すことで、無駄や手戻り防止、成果品質の確保といったメリットがあります。

今後BIM/CIMモデルの普及や活用が進むにつれ、目的に応じた詳細度などが細かく設定され、その重要度は増していくでしょう。受注者は、目的や段階に応じた最適な詳細度を把握することでBIM/CIMによる業務効率化や生産性向上に繋がります。

参考文献

1)国土交通省(2021)「BIM/CIM 活用ガイドライン(案) 令和 3 年 3 月」、国土交通省BIM/CIMポータルサイト

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001395762.pdf

2)国土交通省(2021)「3 次元モデル成果物作成要領(案)令和3年3月」、国土交通省BIM/CIMポータルサイト

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001395713.pdf

3)国土交通省(2021)「BIM/CIM モデル等電子納品要領(案)及び同解説 令和3年3月」、国土交通省BIM/CIMポータルサイト

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001395718.pdf

4)「CIM 導入に向けたモデル詳細度のあり方について」、第 53 回土木計画学研究発表会・講演集

http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00039/201605_no53/pdf/06-04.pdf

5)「CIM 導入ガイドライン モデル作り込みの「詳細度」を示す」、日経BP社

https://xtech.nikkei.com/kn/atcl/cntproduct/15/00135/cim.pdf

6)「土木分野におけるモデル詳細度標準(案)【 改 訂 版 】 平成30年3月」、社会基盤情報標準化委員会特別委員会

https://www.jacic.or.jp/hyojun/modelsyosaido_kaitei1.pdf

表紙イラスト:Business vector created by vectorjuice – www.freepik.com