建設業界は今、大きな転換期を迎えています。その中心にあるのが、ICT(情報通信技術)を活用した施工方法、「ICT施工」です。

ICT施工は、測量から設計、施工、検査に至るまでのプロセスにおいて、3次元データと先進的な建設機械を駆使する手法です。本記事では、ICT施工を実施する際の一般的な流れと、各段階でのポイントを解説しますので、ぜひ参考にしてください。

ICT活用を推進されている工種

ICT施工と言っても全ての工種で適用されているわけではありません。令和6年現在、ICT活用を推進している工種は下記の通りです。

- 河川土工、海岸土工、砂防土工

- 道路土工

- 舗装工

- 付帯道路工

- 浚渫工(バックホウ浚渫船)

- 法面工

- 地盤改良工

- 法覆護岸工

- 排水構造物工

- 擁壁工

- 構造物工

- 基礎工

また、ICT活用工事には発注者指定型と施工者希望型があります。

発注者指定型

発注者の指定によりICT活用工事を実施する場合、別途定める積算要領により必要な経費を計上します。ICT活用工事の活用効果等に関する調査や施工合理化調査を実施する場合は、調査に必要な費用を計上します。

施工者希望型

受注者からの提案によりICT活用工事を実施する場合、設計変更として協議のもと、別途定める積算要領により必要な経費を計上します。

また、総合評価落札方式においては、ICTの活用が評価項目となる場合とならない場合があり、それぞれの方式に応じて適切に評価が行われます。総合評価落札方式は、公共工事の品質の向上や企業の技術開発の促進、入札談合の抑制などに有効と言えるでしょう。

参考資料:国土交通省「公共建築工事総合評価落札方式適用マニュアル・事例集(第2版)」

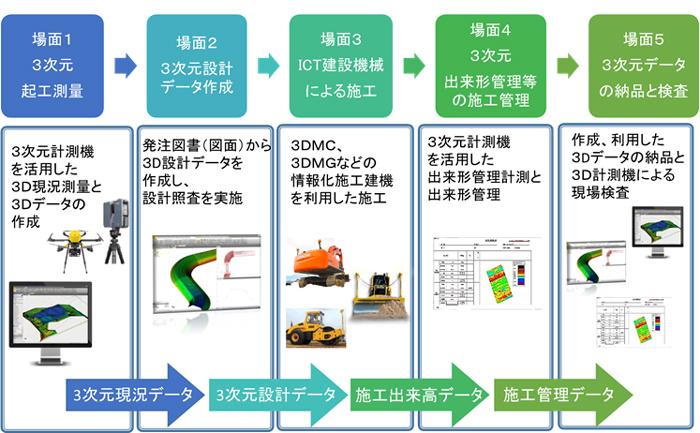

施工プロセスの各段階

出典:国土交通省九州整備局i-Construction

ICT活用工事として進める際の、施工プロセスの各段階は下記の通りです。

①3次元起工測量

3次元起工測量は、工事開始前に現場の形状を正確に把握するために行います。施工箇所全体を3次元データ化するもので、詳しい8つの方法は次にご紹介します。

②3次元設計データ作成

起工測量で得られたデータと、発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための設計データを作成するものです。設計図面と現場の実際の状況を3次元で比較することで、より正確な施工計画を立てられます。

③ICT建設機械による施工

3次元設計データを活用し、ICT建設機械で施工するものです。3次元マシンコントロールシステム、または3次元マシンガイダンス建設機械により施工を実施します。従来必要だった補助作業が不要となるため効率が良くなるでしょう。

④3次元出来形管理等の施工管理

施工中および完了後に、3次元計測技術を用いて出来形を管理するものです。リアルタイムでの進捗確認も可能となり、工程管理の効率化につながります。

⑤3次元データの納品

工事完了後、完成形状の3次元計測データを電子納品します。情報共有システムを利用して、インターネット経由でデータを登録・納品するのが一般的です。これにより、将来の維持管理や次の工事での活用が容易になります。

情報共有システムについては、「BIM/CIMの必須ツール「情報共有システム」。おすすめASP選」で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

参考資料:国土交通省「建設施工・建設機械:要領関係等(ICTの全面的な活用)」

3次元起工測量の場合

3次元起工測量については、工種によって適用できる手法に差はありますが、多くは下記の8通りの中から選択します(複数可)。

1)空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量

ドローンで現場の画像データを取得し、専用ソフトウェアで処理することで3次元データを生成します。この方法は短時間で広範囲を測量できるため、効率的です。

2)地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

地上に設置したレーザースキャナーが周囲の点群データを取得します。高密度なデータを短時間で得られるため、詳細な地形情報が把握できます。

3)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

ドローンにレーザースキャナーを搭載し、空中から点群データを取得する方法です。広範囲の測量が可能であり、難しい地形にも効果的です。

4)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

車両などにレーザースキャナーを取り付けて走行しながらデータを取得します。道路や広いエリアの測量に適しています。

5)TS等光波方式を用いた起工測量

トータルステーション(TS)などの光波測定器を使用して、点群データを取得します。

6)TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量

ノンプリズム方式のトータルステーションを使用し、反射板なしで直接距離と角度を測定します。ノンプリズム方式は、高精度な位置情報が得られるだけでなく、人が立ち入ることが困難な場所や急勾配、交通量が多い場所など、プリズムの設置が難しい場所でも測定が可能です。

7)RTK-GNSSを用いた起工測量

リアルタイムキネマティック(RTK)技術を利用して、GNSS(全地球測位システム)から高精度な位置情報を取得します。広範囲な土地や農地での使用に効果的です。

8)その他の3次元計測技術を用いた起工測量

参考資料:国土交通省「R6.ICT活用工事 実施要領」

これらの手法には、それぞれ異なる特性と利点があります。現場の状況や要求される精度によって使い分けるとよいでしょう。

ICTモデルの作成

「ICTモデル」は、正式には「3次元設計データ」と呼ばれます。このデータは、起工測量の後に作成しますが、図面があれば前段階での作成も可能です。3次元設計データは、ICT建設機械による施工や3次元出来形管理などの施工管理に使用します。

従来の2次元図面ではできなかった、3次元設計データのメリットをご紹介しましょう。

まず、現場での位置出しや出来形管理が容易になり、施工精度が向上します。例えば、ICT建設機械が3次元設計データを基に制御されるため、丁張り作業を削減できるため、安全性が高まると言えるでしょう。

また、施工中のリアルタイムなデータ取得により、進捗管理や品質管理が効率的に行えるのもメリットです。

さらに、3次元設計データは、マシンコントロールやマシンガイダンス機能を通じて、自動で正確な施工が可能です。熟練されたオペレーターでなくても高精度な施工が可能となり、全体的な生産性向上につながります。

最終的には、この3次元設計データは電子納品され、将来的な維持管理や他のプロジェクトへの活用がスムーズになります。

まとめ

本記事では、ICT施工の実施がある場合の流れを解説しました。従来の手法と比較して、工期の短縮やコスト削減が実現され、施工精度も向上しています。

ICT活用工事は、建設現場の生産性向上と働き方改革への対応策としても期待されており、国土交通省も「i-Construction」など、取り組みを推進しています。今後の活用事例についても随時ご紹介していきます。